AIL

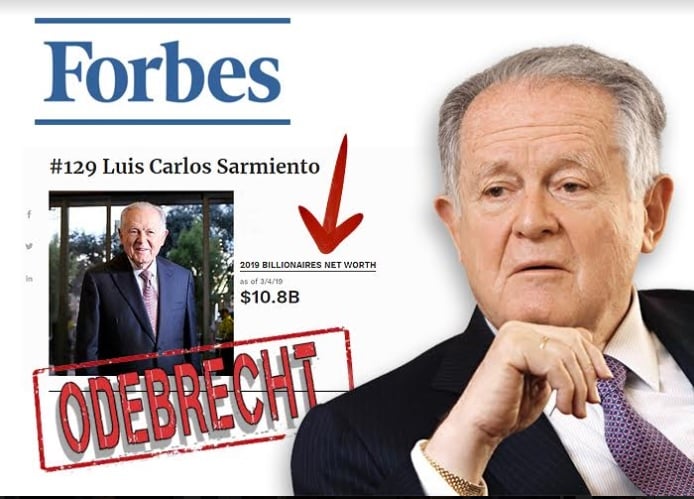

Imagen de referencia tomada de france24.com

Comienza una década de transiciones y de cambios impredecibles en todos

los ámbitos de la vida, de la economía, del trabajo, de la política y

de la ecología.

La buena nueva es sin duda el inicio de los

nuevos gobiernos locales, muchos de ellos, alternativos y con vocación

de cambio con perspectivas de derechos y renovación generacional.

Asistimos al peor de los escenarios para Colombia en este 2020: una

remozada violencia paramilitar con asesinatos sistemáticos de líderes

sociales, crece el narcotráfico con control territorial, corrupción

generalizada y una sensación de pesimismo colectivo. El 70% de la

población desaprueba la gestión del presidente y el 79% siente que está

empeorando la situación del país. El gobierno está a la deriva, sin

liderazgo ni talante, es errático en la política y se ancla en el

populismo de derecha. El presidente está sometido a los intereses

corporativos, inclusive a los de su jefe político (Uribe), quien tiene

el mando del poder y del gobierno, no obstante, Uribe también pierde

popularidad: el 69% de los colombianos tiene una imagen desfavorable.

La paz, los derechos humanos y la vida están en alto riesgo. Lo único

seguro en este país, son los privilegios para las elites poderosas y los

corruptos de cuello blanco quienes se acogen a los beneficios de una

justicia ineficaz que premia, más que castigar a los delincuentes con

poder.

Según Indepaz, se presentaron 250 asesinatos de líderes

sociales y defensores de derechos humanos durante 2019, 600 fueron

fueron amenazados y en lo corrido de 2020, van 21 líderes martirizados.

De acuerdo con el Sistema de Información de la Escuela Nacional

Sindical, en el 2019 ocurrieron 158 hechos de violencia contra

sindicalistas, de los cuales 18 fueron homicidios. El Informe Nacional

de Trabajo Decente 2019 de la ENS, indicó que el 64% de los casos de

violencia antisindical se concentraron en 3 sectores: educación,

agricultura y minería. La impunidad sigue siendo muy alta (90%) y

tampoco hay credibilidad en la justicia, especialmente en la Fiscalía

politizada y corrompida por intereses criminales, como fue el sonado

caso del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno.

Frente a este

terrible panorama de violencia, la ONU manifestó que “Estamos

profundamente preocupados por el significativo número de defensores de

#DDHH asesinados en 2019. Llamamos al Gobierno para que investigue cada

uno de los casos y enjuicie a los responsables, incluidos los

responsables de incitar, instigar y ayudar violaciones”. Además, dice el

organismo internacional que “reiteramos nuestro llamado a que el

gobierno de Colombia realice un extenuante esfuerzo para prevenir

ataques contra personas que defienden los derechos fundamentales, para

investigar todos y cada uno de los casos y enjuiciar a los responsables

de estas violaciones, incluidos los responsables de instigar o ayudar e

incitar violaciones”.

Frente a ese estado de violencia,

impunidad, corrupción, ingobernabilidad, además de la estrategia de

desmonte de derechos, se activó desde el pasado 21N una inédita

movilización social contra el gobierno, masiva y diversa, la cual se

mantiene en la calle desde principio de año y todo indica que será cada

vez más radicalizada si no se atienden las peticiones de los diversos

sectores sociales, laborales, universitarios y culturales, muy a pesar

de la estrategia de intimidación, estigmatización y tratamiento de orden

público a la movilización social por parte del gobierno. Se evidencia

un ataque deliberado y una estigmatización contra la Federación de

Educadores de Colombia, Fecode, contra el sindicalismo y los líderes de

las movilizaciones quienes sufren campañas de desprestigio y amenazas

por promover su derecho legítimo a la protesta.

Constituye un

acto de mezquindad, en una sociedad presumible democrática, la negación o

limitación de los derechos de ciudadanía, de las libertades públicas,

de la captura de la democracia y de lo público por parte de poderes

corporativos y del mercado, que corrompen la moral y la ética, mientras

se acrecienta la riqueza y el poder de unos pocos. El llamado

capitalismo de las partes interesadas que promueve el Foro Económico

Mundial, reunido por estos días en Davos Suiza, se reduce a los

intereses de los accionistas y del capital financiero, y se desentiende

de la vida y el bienestar de la mayoría de la población, de las y los

trabajadores.

Las tendencias internacionales de masivas

movilizaciones en Chile, Argentina, Francia, entre otros, son un

indicador del creciente malestar social en todas partes del mundo. El

neoliberalismo fracasó pero se resisten a admitirlo quienes se

benefician de éste modelo depredador. La evidencia es incontrovertible.

Se viene ampliando el desmonte y la inseguridad de los derechos

laborales, la desprotección social, la sobre explotación del trabajo con

el uso de las plataformas digitales, y la debilidad del Estado para

aplicar la ley.

La precarización laboral, la informalidad, la

tercerización, la temporalidad y el deterioro de la salud laboral son

síntomas del malestar social. Los derechos sociales y laborales están

amenazados por los intereses del capital global, y por las políticas que

promueven la inmoral desigualdad económica y social, la incesante

acumulación desenfrenada que atenta contra la naturaleza y la vida del

planeta. Según Oxfam, “Ahora las personas controlan más riqueza que los

gobiernos, pues la riqueza privada neta, en la mayor parte de los países

ricos, es del 400-700% del ingreso nacional”.

Los desafíos económicos y políticos

El camino a seguir debe ser la rectificación de las erróneas políticas,

especialmente las laborales, de protección social, de salud y

educación, hacer cumplir la ley para mejorar los entornos

macroeconómicos, todo ello basado en verdaderos acuerdos nacionales con

todos los sectores para promover reformas estructurales que restablezcan

derechos, mejoren las condiciones de vida de la población y fortalezcan

la institucionalidad democrática.

El gobierno debe rectificar la política de paz y de seguridad. Cumplir el acuerdo de paz y lograr un nuevo acuerdo nacional para cerrar el conflicto interno de manera definitiva. Controlar los factores de violencia derivados del fenómeno del narcotráfico, microtráfico y de la captura de recursos y de rentas públicas.Los gobiernos locales tienen la oportunidad de poner en marcha la construcción de la paz territorial y una política de derechos humanos, con participación de todos los actores sociales, económicas, y toda la institucionalidad del estado, incluyendo la fuerza pública.El gobierno debe construir acuerdos con los sectores sociales que expresan y representan el descontento social debido a la grave situación del país. Convocarlos, escucharlos y llegar a los acuerdos sobre lo fundamental. A la vez se debe propiciar acuerdos nacionales con todos los sectores políticos, no sólo con los aliados del gobierno, que incluya la revisión de la agenda legislativa para dar prioridad a los proyectos que garanticen la implementación del Acuerdo de Paz, la garantía de derechos sociales y de ciudadanía.Promover con los nuevos gobiernos territoriales la adopción de protocolos para garantizar el derecho a la protesta social de acuerdo con los lineamientos vigentes.Promover la adopción de la política pública por el Trabajo Decente y de igualdad social, por parte del gobierno nacional y los gobiernos locales, que incluya acciones efectivas para la formalización laboral, el control de la tercerización e intermediación laboral, de los pactos y contratos sindicales, control de la informalidad y la precarización laboral, especialmente en la ruralidad, la inclusión productiva y estrategias de financiamiento alternativo. Además, políticas y programas de protección a las y los trabajadores del cuidado, incluyendo a las madres comunitarias.Apoyar el proceso de Reparación Colectiva al movimiento sindical el cumplimiento (decreto 624 de 2016) que incluya acciones reparadoras y compromisos de no repetición de las prácticas de estigmatización y persecución sindical y se le brinden las garantías a las y los trabajadores para afiliarse a los sindicatos y participar de la negociación colectiva, por parte del gobierno nacional y empresarios.Deliberación pública de cara a la ciudadanía de los proyectos de reforma a la seguridad social en pensiones, que procure la universalización de la cobertura, la adopción de la pensión mínima vital y un sistema público de pensiones fortalecido.Urge la adopción de normas y políticas de regulación de las plataformas digitales que utilizar trabajadores en la modalidad de autónomos o contratos civiles para la prestación de servicios a través de las redes sociales. El movimiento sindical requiere una estrategia propia para la organización, crecimiento e innovación que habilite la participación de las y los trabajadores de las plataformas digitales.Las autoridades del Estado deben adoptar medidas eficaces para garantizar el derecho de libertad sindical y de negociación colectiva (en el sector privado y sector público), la promoción del diálogo social eficaz que cumpla los acuerdos suscritos. Hacer cumplir efectivamente la función de inspección laboral, inclusive en la ruralidad, basada en la ley laboral y los compromisos internacionales, que mejoren los estándares laborales y los derechos sindicales de los trabajadores colombianos.El movimiento sindical y las organizaciones de la sociedad civil están abocadas a promover acciones de litigio nacional e internacional, así como campañas, en defensa de los derechos laborales, exigir al Estado que pare el exterminio de los líderes sociales y defensores de DDHH, y se exija el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y derecho a la protesta social. Exigirle al Estado colombiano que tome medidas eficaces para investigar y sancionar a los responsables de los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos.La unidad del movimiento social, del sindicalismo es fundamental para avanzar en la lucha y la defensa de los derechos. Para ello es fundamental la acción colectiva a través de las plataformas y las redes de organizaciones, inclusive a nivel territorial que articule la acción de las organizaciones sindicales, universitarias, indígenas, campesinas, de mujeres, cooperativistas, entre otras.

Para ello será necesario ampliar la solidaridad internacional del movimiento sindical, de las organizaciones de derechos humanos, de los gobiernos democráticos, de los parlamentos y organizaciones de la sociedad civil de los países aliados.La tarea de generación de conocimientos y de propuestas de políticas públicas son una necesidad apremiante para la deliberación pública y la incidencia en las decisiones nacionales y locales. La ENS estará siempre a disposición del movimiento social, del sindicalismo, de las y los trabajadores y de la gestión pública para contribuir a la gran tarea de defensa de los derechos fundamentales, la construcción de la democracia participativa y de la paz con justicia social.

Alberto Orgulloso Martínez, Director General de la ENS

Aunque

para ese tiempo, viéndolo bien, la artritis habrá ahuyentado cualquier

zapateo, y los confites amargos del Chocó no dejarán de recordarnos

nuestro destino de país contrariado, como aquellas almendras amargas le

recordaban el destino de los amores con idéntica suerte a otro tipo bien

trajeado, el ilustre doctor Juvenal Urbino (García Márquez, 1985).

Aunque

para ese tiempo, viéndolo bien, la artritis habrá ahuyentado cualquier

zapateo, y los confites amargos del Chocó no dejarán de recordarnos

nuestro destino de país contrariado, como aquellas almendras amargas le

recordaban el destino de los amores con idéntica suerte a otro tipo bien

trajeado, el ilustre doctor Juvenal Urbino (García Márquez, 1985).