Miguel Amorós

La

proletarización del intelectual casi nunca genera un proletario. ¿Por

qué? Porque la clase burguesa, bajo la forma de la educación, le

impartió desde la infancia un medio de producción que –sobre la base del privilegio educativo–

hace que el intelectual sea solidario con dicha clase, y en una medida

acaso mayor, hace que esta clase sea solidaria con él. Tal solidaridad

puede pasar a un segundo plano, e incluso descomponerse; pero casi

siempre sigue siendo lo bastante fuerte como para impedir que el

intelectual esté siempre listo para actuar, o sea, para excluirlo

estrictamente de la vida en el frente de batalla que lleva el verdadero

proletario

Walter Benjamín, Reseña de “Los Empleados”,

de Siegfried Krakauer

El capital ha proletarizado al mundo y a la vez ha

suprimido visiblemente las clases. Si los antagonismos han quedado

subsumidos e integrados y ya no hay lucha de clases, entonces no hay

clases. No hay clases rebeldes, ni tampoco sindicatos en el sentido

genuino del término. En efecto, si el escándalo de la separación social

entre poseedores y desposeídos, entre dirigentes y dirigidos, entre

explotadores y explotados, ha dejado de ser la fuente principal de

conflicto social y las escasas luchas que se originan transcurren

siempre dentro del sistema sin cuestionarlo jamás, eso es porque no hay

clases en lucha, sino masas a la deriva. Los sindicatos y los partidos

“obreros”, la carcasa de una clase disuelta, persiguen otro objetivo: el

mantener la ficción de un mercado laboral regulado y de una política

socialista. Hoy en día el obrero es la base del capital, no su negación.

Éste a través de la tecnología se adueña de cualquier actividad y su

principio estructura toda la sociedad: realiza el trabajo, transforma el

mundo en mundo tecnológico de trabajadores consumidores, trabajadores

equipados con artefactos técnicos que viven para consumir. Fin de una

clase obrera aparte, exterior y opuesta al capital, con sus propios

valores; tecnificación, generalización del trabajo asalariado y adhesión

a los valores mercantiles. Genocidio cultural y fin también de la

polarización abrupta de las clases en el capitalismo. La sociedad no se

divide en un 1% de elite financiera que decide y un 99% de masas

inocentes y uniformes sin poder de decisión. Las masas se hallan

terriblemente fragmentadas, jerarquizadas y comprometidas de grado o por

fuerza con el sistema; sus fragmentos intermedios, cada vez más

numerosos, enfermos de prudencia, desempeñan un papel esencial en la

complicidad. La división entre oligarquías dirigentes por un lado y

masas excluidas por el otro queda amortiguada con un amplio colchón de

clases medias (middle class), una categoría social diferenciada,

con sus propios intereses y su propia conciencia “ciudadana”. Las clases

medias son al capitalismo de consumo, a la sociedad del espectáculo, lo

que la clase obrera fue para la utopía socialista y la sociedad de

clases. Las clases medias modernas no se corresponden con la antigua

pequeña burguesía, sino con las capas de asalariados diplomados ligados

al trabajo improductivo. Han nacido con la racionalización, la

especialización y burocratización del régimen capitalista, alcanzando

dimensiones considerables gracias a la terciarización progresiva de la

economía (y de la tecnología que la hizo posible). Son los estudiantes

de antaño: ejecutivos, expertos, cuellos blancos y funcionarios. Cuando

la economía funciona dichas clases son pragmáticas, luego partidarias en

bloque del orden establecido, o sea, de la partitocracia. Denominamos

partitocracia al régimen político adoptado habitualmente por el

capitalismo. Es el gobierno autoritario de las cúpulas de los partidos

(sin separación de poderes), nacido de un desarrollo constitucional

regresivo (que suprime derechos), y constituye la forma política más

moderna que reviste la dominación oligárquica. El Estado partitocrático

determina de alguna forma la existencia privada de las clases en

cuestión. El divorcio entre lo público y lo privado es lo que dio lugar a

la burocracia administrativo-política, parte esencial de estas clases.

Por su situación particular, las clases medias son dadas a contemplar el

mercado desde el Estado: lo ven como mediador entre la razón económica y

la sociedad civil, o mejor, entre los intereses privados y el interés

público, que es así como consideran su interés “de clase”. Igual que la

antigua burguesía, sólo que ésta contemplaba el Estado desde el mercado.

Sin embargo, Estado y mercado son las dos caras de un mismo dios –de

una misma abstracción– por lo que desempeñan el mismo papel. En

condiciones favorables, las que permiten un consumismo abundante, las

clases medias no están politizadas, pero la crisis, al separar el Estado

partitocrático del Estado del bienestar consumidor, determina su

politización. Entonces de su seno surgen pensadores, analistas, partidos

y coaliciones hablando en nombre de toda la sociedad, teniéndose por su

representación más auténtica.

Nos encontramos inmersos en una crisis que no sólo es

económica sino total. Se manifiesta tanto en el plano estructural en la

imposibilidad de una sobrecapacidad productiva y un crecimiento

suficiente, como en el plano territorial con los efectos destructores de

la industrialización generalizada. Tanto en el plano material, como en

el moral. Sus consecuencias son la multiplicación de las desigualdades,

la exclusión, la degradación psíquica, la contaminación, el cambio

climático, las políticas de austeridad y el aumento del control social.

En la fase de globalización (cuando ya no existe clase obrera en el

sentido histórico de la expresión) se ha producido de forma muy visible

un divorcio entre los profesionales de la política y las masas que la

padecen, que se acentúa cuando la crisis alcanza y empobrece a las

clases medias, la base sumisa de la partitocracia. La crisis considerada

sólo bajo su aspecto político es una crisis del sistema tradicional de

partidos, y por descontado, del bipartidismo. La corrupción, el

amiguismo, la prevaricación, el despilfarro y la malversación de fondos

públicos resultan escandalosos no porque se hayan institucionalizado y

formen parte de la administración, sino porque el paro, la precariedad,

los recortes presupuestarios, las bajadas salariales y la subida de

impuestos afectan a dichas clases. Las clases medias carecerán de pudor,

serán indiferentes a la verdad, pero son conscientes de sus intereses,

puestos en peligro por la clase política tradicional. Entonces, los

viejos partidos ya no bastan para garantizar la estabilidad de la

partitocracia. En los países del sur de Europa la ideología ciudadanista

refleja perfectamente esa reacción desairada de las clases susodichas.

Contrariamente al viejo proletariado que planteaba la cuestión en

términos sociales, los partidos y alianzas ciudadanistas la plantean

exclusivamente en términos políticos. Se dirigen a un nuevo sujeto, la

ciudadanía, conjunto abstracto de individuos con derecho a voto. En

consecuencia, consideran la democracia, es decir, el sistema

parlamentario de partidos, como un imperativo categórico, y la

delegación, como una especie de premisa fundamental. Así pues, el

vocabulario progresista y democrático de la dominación es el que mejor

corresponde a su universo mental e ideológico. Hablan en representación

de una clase universal evanescente, la ciudadanía, cuya misión

consistiría en cambiar con la papeleta una democracia de mala calidad

por una democracia buena, “de la gente”. Así pues, el ciudadanismo es un

democratismo legitimista que reproduce tópico por tópico al liberalismo

burgués de antaño y con mucho alarde trata de correrlo hacia la

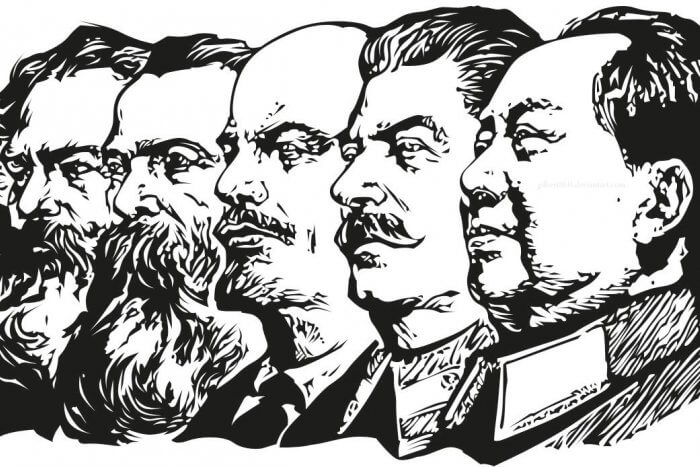

izquierda. La crema fundadora de los nuevos partidos ciudadanistas

proviene del estalinismo y del izquierdismo; para ella la palabrería

democrática equivale a una actualización de las viejas cantinelas

autoritarias y vanguardistas de corte leninista, que todavía asoman como

actos fallidos en la prosodia verbal de algunos dirigentes. Formalmente

pues, se sitúa en la izquierda del sistema. Claro, ya que es la

izquierda del capitalismo.

La mayoría de los nuevos partidos y alianzas,

dirigidos principalmente por profesores, economistas y abogados que,

inspirándose en el cambio de rumbo de la izquierda populista

latinoamericana y griega, o lo que viene a ser lo mismo, identificando

las instituciones tal cuales como el principal escenario de la

transformación social, trasladan a los consistorios y parlamentos las

energías que antes se disipaban en las fábricas, en los barrios y en la

calle. En realidad tratan de cambiar una casta burocrática mala por otra

supuestamente buena a través de comicios y posteriores componendas,

algo en lo que siempre habían fracasado el neoestalinismo y el

izquierdismo. Aspiran a convertirse en la nueva socialdemocracia –para

el caso ibérico, bien constitucionalista o bien separatista–. Todo

depende de los votos. La revolución ciudadanista empieza y termina en

las urnas. Las reformas dependen exclusivamente de la aritmética

parlamentaria, o sea, de la gobernabilidad institucional, algo que tiene

que ver más con la predisposición a los pactos de la socialdemocracia

vieja o del estalinismo renovado. Se han de conseguir nuevas mayorías

políticas “de cambio” para asegurar la “gobernanza”, ya que nadie desea

una ruptura social, ni siquiera los que persiguen una ruptura nacional,

sino una “democracia de las personas”: una partitocracia más atenta con

sus creyentes. La desmovilización, el oportunismo y la rápida

burocratización que ha seguido a las diversas campañas electorales

demuestran que los agitadores de la víspera se vuelven gestores

responsables a la hora de instalarse en las instituciones. El resto de

los mortales han de conformarse con ser espectadores pasivos del juego

mezquino de la política con sus representaciones gestuales de cara a la

galería, puesto que la actividad institucional ha eliminado precisamente

del escenario a “las personas”. El espectáculo político es un poderoso

mecanismo de dispersión.

La derecha del capital ha venido apostando por la

desregulación del mercado laboral y por la tecnología, generando más

problemas que los que pretendía resolver. Por el contrario, imitando el

modelo desarrollista latinoamericano, la izquierda del capital apuesta

en cambio por el Estado, ya que en periodos de expansión económica

mundial, con el precio de las materias primas por las nubes, podía

desviarse parte de las ganancias privadas hacia políticas sociales, y en

periodos de recesión podía evitarse que las masas asalariadas, y sobre

todo las clases medias, soportaran todo el coste de la crisis: algo de

neokeynesianismo en el cocido neoliberal. De ahí viene una cierta

verborrea patriótica anti Merkel o anti troika, pero no antimercado: se

quiere un Estado social soberano “en el marco de la Unión Europea”, es

decir, bien avenido con las finanzas mundiales. Aunque la crisis no

pueda superarse, puesto que es “una depresión de larga duración y

alcance global” según dicen los expertos, la reconstrucción del Estado

como asistente y mediador quiere demostrar que se puede trabajar para

los mercados desde la izquierda. Y especialmente para el mercado que

explota la materia prima “sol, playa y discoteca”, el petróleo de acá.

Es más, los partidos ciudadanistas se creen en estos momentos los más

cualificados para dejar las incineradoras en su sitio, respetar la

privatización de la sanidad, imponer recortes y cobrar nuevos impuestos.

Para los ciudadanistas el Estado es tan sólo el instrumento con el que

tratar de maquillar las contradicciones generadas por la globalización,

no el arma encargada de abolirla. La preservación del Estado y no el fin

del capitalismo es pues la prioridad máxima de los nuevos partidos, de

ahí que su estrategia de asalto a las instituciones, ridículo sucedáneo

de la toma del poder leninista, se apoye sobre todo en los electores

conformistas y resignados decepcionados con los partidos de siempre y

subsidiariamente, en los movimientos sociales manipulados. Por

desgracia, los abogados y los militantes con propensión a convertirse en

vedettes han conseguido monopolizar la palabra en la mayoría,

neutralizando así todo lo que estos movimientos podían tener de

antiautoritario y subversivo. La actividad institucional promueve una

lectura reformista de las reivindicaciones colectivas y anula cualquier

iniciativa moderada o radical de la base.

En definitiva, el ciudadanismo no trata de cambiar la

sociedad sino de administrar el capitalismo –dentro de la eurozona– con

el menor gasto y también con la menor represión posible para las clases

medias y sus apoyos populares. Intenta demostrar que una vía

alternativa de acumulación capitalista es posible y que el rescate de

las personas (el acceso al estatuto de consumidor) es tan importante

como el rescate de la banca, es decir, que el sacrificio de dichas

clases no solamente no es necesario, sino que es contraproducente: no

habrá desarrollo ni mundialización sin ellas. Quiere aumentar el nivel

de consumo popular y volver al crédito a mansalva, no transformar de

arriba abajo la estructura productiva y financiera. Por consiguiente,

apela a la eficacia y al realismo, no al decrecimiento, los cambios

bruscos y las revoluciones. El diálogo, el voto y el pacto son las armas

ciudadanistas, no las movilizaciones, las ocupaciones o las huelgas

generales. Pocos son los ciudadanistas que se han significado en una

lucha social. Lo que quieren es un diálogo directo con el poder fáctico,

y con “las personas” un diálogo virtual-mediático. Las clases medias

son más que nada clases pacíficas y conectadas al espacio virtual: su

identidad queda determinada por el miedo, el espectáculo y la red. En

estado puro, o sea, no contaminadas por capas más permeables al racismo o

la xenofobia tales como los agricultores endeudados, los obreros

desclasados y los jubilados asustados, no quieren más que un cambio

tranquilo y pausado, desde dentro, hacia lo mismo de siempre. En

absoluto desean la construcción colectiva de un modo de vida libre sobre

las ruinas del capitalismo. Por otra parte, en estos tiempos de

reconversión económica, de extractivismo y de austeridad, hay poco

margen de maniobra para reformas, por lo que los partidos ciudadanistas

“en el poder” han de contentarse con actos institucionales simbólicos,

de una repercusión mediática perfectamente calculada. En la coyuntura

actual, el nacionalismo resulta de gran ayuda, al ser una mina

inagotable de poses. Las burocracias ciudadanistas dependen de la

coyuntura mundial, del mercado en suma, y éste no les es favorable ni lo

será en el futuro. En definitiva, sus gestos rompedores ante las

cámaras han de esconder su falta de resultados cuanto más tiempo mejor, a

la espera o más bien temiendo la formación de otras fuerzas,

antiespectáculo, anticapitalistas o simplemente antiglobalizadoras, más

decididas en un sentido (un totalitarismo mucho más duro) o en otro (la

revolución).

El capitalismo declina pero su declive no se percibe

igual en todas partes. No se ha considerado la crisis como múltiple:

financiera, demográfica, urbana, emocional, ecológica y social. Ni se

tiene en cuenta que fenómenos tan diversos como la egolatría post

moderna, el nacionalismo y las guerras periféricas son responsabilidad

de la mundialización capitalista. En el sur de Europa la crisis se

interpreta como un desmantelamiento del “Estado del bienestar” y un

problema político. En el norte, con el Estado del bienestar aún mal que

bien en pie, tiende a tomarse como una invasión musulmana y una amenaza

terrorista, o sea, como un problema de fronteras y de seguridad. Todo

depende pues del color, la nacionalidad y la religión de los asalariados

pobres (working poor), de los inmigrantes y de los refugiados.

La división internacional del trabajo concentra la actividad financiera

en el norte europeo y relega el sur al rango de una extensa zona

residencial y turística. Por eso el sur es mayoritariamente europeísta y

opuesto a la austeridad; su prosperidad depende del “bienestar”

consumista norteño. El norte es todo lo contrario; su prosperidad y

buena conciencia “democrática” dependen de la eficacia sureña en el

control de los pasos fronterizos y de las aguas mediterráneas. La

reacción mesocrática es contradictoria, pues por una parte la ilusión de

reforma y apertura domina, pero, por la otra, se impone el modo de vida

industrial en burbuja y la necesidad de un control absoluto de la

población, lo que a la postre significa un estado de excepción “en

defensa de la democracia”. A eso Bataille, Breton y otros llamaron

“nacionalismo del miedo”. Las mismas clases que votan a los

ciudadanistas en un sitio, votan a la extrema derecha en el otro. Los

libertarios –los amantes de la libertad entendida como participación

directa en la cosa pública– han de entender esto como propio de la

naturaleza ambivalente de dichas clases, que se dejan arrastrar por la

situación inmediata. Han de denunciar este estado de cosas e intentar

construir movimientos de protesta autónomos en el terreno social y

cotidiano “a defender”. Pero si las condiciones objetivas para tales

tareas están dadas, las subjetivas brillan por su ausencia. Hoy por hoy,

las clases medias llevan la iniciativa y los ciudadanistas la voz

cantante. No abunda la determinación de usar la inteligencia y la razón

sin dejarse influir por los tópicos característicos del ciudadanismo. La

abstención podría ser un primer paso para marcar distancias. No

obstante, la perspectiva política solamente se superará mediante una

transformación radical –o mejor una vuelta a los comienzos– en el modo

de pensar, en la forma de actuar y en la manera de vivir, apoyándose

aquellas relaciones extra-mercado que el capitalismo no haya podido

destruir o cuyo recuerdo no haya sido borrado. Asimismo mediante un

retorno a lo sólido y coherente en el modo de pensar: la crítica de la

concepción burguesa posmoderna del mundo es más urgente que nunca, pues

no es concebible un escape del capitalismo con la conciencia colonizada

por los valores de su dominación. La necesaria desaculturación

(desalienación) que destruya todas las identidades de guardarropía (tal

como las llama Bauman) que nos ofrece el sistema, así como todos los

disfraces deconstructivos del individualismo castrado, ha de cuestionar

seriamente cualquier fetiche del reino de la mercancía: el

parlamentarismo, el Estado, la “máquina deseante”, la idea de progreso,

el desarrollismo, el espectáculo… pero no para elaborar las

correspondientes versiones “antifascistas” o “nacionales”. No se trata

de fabricar una teoría única con respuestas y fórmulas para todo, una

especie de moderno socialismo de cátedra, ni de anunciar la epifanía de

una insurrección que nunca acaba de llegar. Tampoco se trata de forjar

una entelequia (pueblo fuerte, clase proletaria, nación) que justifique

un modelo organizativo arqueomilitante y vanguardista, claramente

reformista, ni mucho menos de regresar literalmente al pasado sino,

insistimos, de lo que se trata es de salirse de la mentalidad y la

realidad del capitalismo inspirándose en el ejemplo histórico de

experiencias convivenciales no capitalistas. La obra revolucionaria

tiene mucho de restauración, por eso es necesario redescubrir el pasado,

no para volver a él, sino para tomar conciencia de todo el acervo

cultural y toda la vitalidad comunitaria sacrificadas por la barbarie

industrial. El olvido es la barbarie.

Es verdad que las luchas anticapitalistas aún son

débiles y a menudo recuperadas, pero si aguantan firme y rebasan el

ámbito local, a poco que el desarreglo logre aniquilar políticamente a

las clases medias, pueden echar abajo la vía institucional junto con el

modo de vida dependiente que la sostiene. No obstante, la crisis en sí

misma conduce a la ruina, no a la liberación, a menos que la exclusión

se dignifique y tales fuerzas concentren un poder suficiente al margen

de las instituciones. La crisis todavía es una crisis a medias. El

sistema ha tropezado sobradamente con sus límites internos

(estancamiento económico, restricción del crédito, acumulación

insuficiente, descenso de la tasa de ganancia), pero no lo bastante con

sus límites externos (energéticos, ecológicos, culturales, sociales).

Hace falta una crisis más profunda que acelere la dinámica de

desintegración, vuelva inviable el sistema y propulse fuerzas nuevas

capaces de rehacer el tejido social con maneras fraternales, de acuerdo

con reglas no mercantiles (como en Grecia), amén de articular una

defensa eficaz (como en Rojava o en Oaxaca). La estrategia actual de la

revolución (el uso de la exclusión y las luchas en función de un

objetivo superior) ha de apuntar –tanto en la construcción cotidiana de

alternativas como en la pelea diaria– hacia la erosión de cualquier

autoridad institucional, la agudización de los antagonismos y la

formación de una comunidad arraigada, autónoma, consciente y combativa,

con sus medios de defensa preparados.

Los libertarios no desean sobrevivir en un

capitalismo inhumano con rostro democrático y todavía menos bajo una

dictadura en nombre de la libertad. No persiguen fines distintos a los

de las masas rebeldes, por lo tanto no deberían organizarse por su

cuenta dentro o fuera de las luchas. Se han de limitar a hacer visibles

las contradicciones sociales confrontando sus ideas con las nuevas

condiciones de dominación capitalista. No reconocen como principio

básico de la sociedad un contrato social cualquiera, ni la lucha de

todos contra todos o la insurrección permanente; tampoco pretenden basar

ésta en la tradición, el progreso, la religión, la nación, la

naturaleza, el yo o la nada. Pelean por una nueva sociedad histórica

libre de separaciones, mediaciones alienantes y trabas, sin

instituciones que planeen por encima, sin dirigentes, sin

trabajo-mercancía, sin mercado, sin egos narcisistas y sin clases. Y

asimismo sin profesionales de la anarquía. El proletariado existe por

culpa de la división entre trabajo manual y trabajo intelectual. Igual

pasa con las conurbaciones, fruto de la separación absurda entre campo y

ciudad. Ambos dejarán de existir con el fin de las separaciones.

El comunismo

libertario es un sistema social caracterizado por la propiedad comunal

de los recursos y estructurado por la solidaridad o ayuda mutua en tanto

que correlación esencial. Allí, el trabajo –colectivo o individual–

nunca pierde su forma natural en provecho de una forma abstracta y

fantasmal. La producción no se separa de la necesidad y sus residuos se

reciclan. Las tecnologías se aceptan mientras no alteren el

funcionamiento igualitario y solidario de la sociedad, ni reduzcan la

libertad de los individuos y colectivos. Conducen a la división del

trabajo, pero si ésta debiera producirse por causa mayor, nunca sería

permanente. Al final, iría en detrimento de la autonomía. La estabilidad

va por delante del crecimiento, y el equilibrio territorial por delante

de la producción. Las relaciones entre los individuos son siempre

directas, no mediadas por la mercancía, por lo que todas las

instituciones que derivan de ellas son igualmente directas, tanto en lo

que afecta a las formas como a los contenidos. Las instituciones parten

de la sociedad y no se separan de ella. Una sociedad autogestionada no

tiene necesidad de empleados y funcionarios puesto que lo público no

está separado de lo privado. Ha de dejar la complicación a un lado y

simplificarse. Una sociedad libre es una sociedad fraternal, horizontal y

equilibrada, y por consiguiente, desestatizada, desindustrializada,

desurbanizada y antipatriarcal. En ella el territorio recobrará su

importancia perdida, pues contrariamente a la actual, en la que reina el

desarraigo, será una sociedad llena de raíces.

1 Charla en la Cimade, Béziers (Francia), 29 enero 2016.

No hay comentarios:

Publicar un comentario