A cien años de la reforma universitaria argentina

“Desde hoy contamos para el país con una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan”.

Manifiesto Liminar (1918)

Estudiantes reformistas izando la bandera de la Federación Universitaria en el techo de la Universidad Nacional de Córdoba.

En los primeros años del siglo XX se produjo un incremento de los

estudios universitarios en Argentina. Para 1910 había 6000 estudiantes

matriculados en las tres universidades nacionales: 78% en la Universidad

de Buenos Aires, 8% en la de Córdoba y 14% en la recién creada de La

Plata. A estas se sumarían dos universidades provinciales que en la

década siguiente serían nacionalizadas: la del Litoral y la de Tucumán.

Este crecimiento no era resultado de que el sistema capitalista

requiriera mano de obra capacitada, sino del ascenso de nuevos sectores

sociales, muchos de ellos producto de la inmigración. Las clases

dominantes verían esto con malos ojos ya que, si hasta el momento la

propiedad de la tierra (inaccesible para los sectores en ascenso) era

signo de distinción, ahora lo era tener un título universitario

(accesible para los nuevos sectores). La obra de Florencia Sánchez, M´hijo el dotor (1903), es un ejemplo de lo que representaba para una familia tener un hijo universitario.

Los primeros Centros de Estudiantes se crearon en la Universidad de

Buenos Aires (UBA): en Medicina (1900), Ingeniería (1903) y Derecho

(1905), pero no fueron reconocidos por las autoridades. El 11 de

septiembre de 1908 se constituyó la Federación Universitaria de Buenos

Aires (FUBA). Ese mismo año se reunió el 1° Congreso de Estudiantes

Americanos en Montevideo, que contó con representantes de Argentina, y

aprobó una resolución que instaba a que los Consejos Universitarios

tuvieran representación estudiantil. Esto sería reclamado oficialmente

por la FUBA en 1916 y llegaron a presentarse proyectos en ese sentido en

la Cámara de Diputados de la Nación que no fueron aprobados.

Como señala Emile Durkheim en su Historia de la Educación y las Doctrinas pedagógicas

la Universidad, como toda corporación, se caracteriza por llevar en su

seno el germen de la inmovilidad. Su propia lógica de existencia y

preservación se inclinaba en ese sentido. El Manifiesto del movimiento reformista de Córdoba denunciaba que “las

Universidades han llegado a ser el fiel reflejo de estas sociedades

decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de la

inmovilidad decadente”.

Sin embargo en esa época se estaban

llevando a cabo procesos de cambio tanto a nivel nacional como

internacional que influirían en el ámbito universitario. En Argentina la

reforma electoral de 1912 significó una limitación al poder de la

oligarquía que había gobernado desde 1880. Las Revoluciones mexicana

(1910) y rusa (1917), así como las consecuencias de la Primera Guerra

Mundial, llevarían a la consolidación de un nuevo orden mundial.

La rebelión estalló en la Universidad Nacional de Córdoba, la más

antigua del continente, que había sido fundada en 1613 como Colegio

Máximo por acción conjunta del Papado y el Imperio Español, y puesta a

cargo de la Orden de los Jesuitas. A comienzos del siglo XX muchas de

sus ideas ya eran anacrónicas: la Universidad estaba consagrada a la

Virgen María (pese al carácter laico de la educación pública argentina),

los graduados debían jurar –sin alternativas- sobre los evangelios y en

la carrera de Derecho se dictaba la cátedra de “Deberes para con los

siervos”. El dirigente socialista Juan B. Justo denunciaba que en su

Biblioteca no había libros de Karl Marx, Charles Darwin o Ernst Haeckel.

En 1916 tuvo lugar un extraño incidente. Al dictarse en la

Biblioteca de la Universidad Nacional de Córdoba una conferencia sobre

los Incas, los jesuitas se vieron ofendidos por el trato que les

dispensó. Inmediatamente se creó en Buenos Aires una federación católica

y editaron la revista Tribuna Universitaria cuya función estaba

orientada a lograr que los cargos Directivos y Superiores de las

Universidades estuvieran ocupados por adictos a sus ideas.

En

todo el país se trabaron enfrentamientos entre católicos y reformistas

que tuvieron como escenario el casi desconocido periódico El Universitario. En la Facultad de Derecho de la UBA un grupo de estudiantes fundó la revista Cultura que adhería a las ideas de Florentino Ameghino, científico argentino atacado por los sectores católicos.

A fines de 1917 estudiantes de Ingeniería y Medicina protestaron por el

régimen de faltas y la supresión del Internado de Clínicas donde se

realizaban las prácticas. Al no haber respuestas el recién fundado

Comité Pro-Reforma Universitaria de Córdoba llamó a un paro estudiantil

para el 31 de marzo, al que se sumó la Facultad de Derecho. El 2 de

abril el Consejo Superior decidió la clausura de la Universidad y dos

días después el Comité pidió la intervención federal.

Todo el

país seguía expectante esperando lo que sucedía en Córdoba. El Comité

Pro Reforma quedó presidido por: Ernesto Garzón (Ingeniería), Horacio

Valdez (Derecho) y Gumersindo Sayago (Medicina). Durante el mes de abril

elevaron al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública un pliego con

dos tipos de reclamos: uno referido a la enseñanza que cuestionaba la

ausencia de criterio experimental y la falta de profesorado competente, y

otro referido al gobierno universitario que debía estar compuesto por

estudiantes y docentes.

El 11 de abril de 1918 se inauguró la

Federación Universitaria Argentina (FUA), fecha que coincide con la

primera intervención enviada por el gobierno de Hipólito Yrigoyen

(primer presidente elegido por el voto “universal” masculino) en un

intento por controlar la situación. El interventor nombrado fue el

doctor José Nicolás Matienzo, procurador general de la Nación.

Luego de comprobar diversas irregularidades, Matienzo propuso

democratizar el estatuto universitario. Declaró vacantes los cargos de

rector de la Universidad y decanos de las facultades, y dispuso un nuevo

sistema para la elección de las autoridades por parte de la totalidad

de los docentes, reemplazando la elección por docentes vitalicios. El 22

de abril presentó su proyecto de reforma que fue aprobado por decreto

presidencial el 7 de mayo. No obstante los avances que implicó la nueva

normativa, los estudiantes no tenían participación en el proceso de

elección de las autoridades.

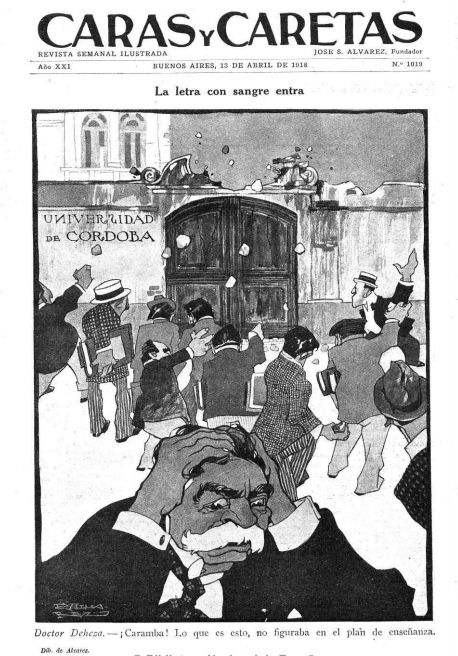

Tapa de la revista Caras y Caretas del 13 de abril de 1918.

El 15 de Junio se realizó una Asamblea para la elección de Rector,

presentándose 42 de los 45 consejeros. El candidato estudiantil era el

liberal Enrique Martínez Paz y el de los sectores tradicionales era

Antonio Nores, miembro de la asociación ultra conservadora “Corda

Frates”. Hubo dos votaciones y ninguno obtuvo mayoría absoluta. Se hizo

una tercera en la que resultó ganador Nores, gracias a la manipulación

de los jesuitas.

La respuesta de los estudiantes no se hizo

esperar: irrumpieron en la asamblea, rompieron muebles, descolgaron

cuadros de profesores históricos de la Universidad, y expulsaron a la

policía y los matones contratados por las autoridades y el clero. La

Universidad fue tomada, se declaró una nueva huelga y se marchó por las

calles de la ciudad con la adhesión de la Federación Obrera de Córdoba,

forjando una primitiva unidad obrero-estudiantil.

Hay que

mencionar que también había sectores estudiantiles que se oponían a la

reforma que se nucleaban en el Comité Pro-Defensa de la Universidad y el

Centro de Estudiantes Católicos.

Nores intentó mantenerse en el

rectorado con apoyo de los grupos conservadores y la Iglesia Católica.

Según la Federación Universitaria, el rector habría respondido ante los

pedidos de renuncia: “Estoy dispuesto a jugar mi vida, y si debe quedar un tendal de estudiantes, que quedé, pero yo no renuncio”, algo que el rector siempre negó haber dicho.

En pos de estos acontecimientos el 15 de Junio quedó constituido

entonces como fecha conmemorativa de la Reforma Universitaria que cambió

el rumbo de la educación superior en Latinoamérica.

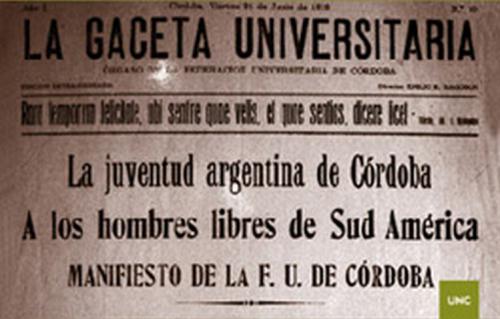

El 17 de junio la Federación Universitaria de Córdoba presentó el Manifiesto Liminar, cuyo subtítulo era “La Juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sud América”. El documento comenzaba diciendo: “Hombres

de una República libre, acabamos de romper la última cadena que, en

pleno siglo XX, nos ataba a la antigua dominación monárquica y

monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que

tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza

menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que

faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo

advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una

hora americana”. La autoría se atribuye al estudiante de derecho y posterior dirigente socialista Deodoro Roca.

Edición del Manifiesto Liminar en una revista universitaria.

El Manifiesto Liminar

fue enviado a todas las entidades similares de la Argentina. Se

recibieron adhesiones de personalidades como Juan B. Justo, Leopoldo

Lugones, José Ingenieros, Mario Bravo y Rodolfo Moreno (hijo), entre

otros.

Los días posteriores se sucedieron manifestaciones en

Córdoba y otras ciudades del país. La del 23 contó con la presencia de

Alfredo Palacios, primer diputado socialista de América, y convocó a

9.000 personas. En esta ocasión se resolvió: a) mantener la huelga; b)

convocar a otras federaciones estudiantiles del país para que apoyen la

iniciativa de la Federación Universitaria de Córdoba; c) presentar al

Congreso Nacional de Estudiantes del 14 de julio el proyecto de Reforma

Universitaria que sería presentado en el Parlamento; y d) enviar una

delegación a la ciudad de Buenos Aires para que presenten la reforma en

los organismos públicos.

El 30 de junio una marcha con el

diputado socialista Mario Bravo a la cabeza, fue reprimida dejando

varios heridos. El gobierno pidió la elaboración de un sumario para

investigar el caso. Ante los conflictos reinantes en toda la ciudad el

Rectorado suspendió las clases por tiempo indeterminado.

El

Primer Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios del 14 de julio

se llevó a cabo en Córdoba con total normalidad. Durante una semana se

celebraron ocho sesiones y se sancionaron 47 proyectos, entre ellos la

reforma de la Ley Avellaneda de Universidades Nacionales de 1885 y de

los estatutos universitarios. El 31 de julio se envió al Congreso el

proyecto de Ley Orgánica de Instrucción Pública.

El 2 de agosto

el gobierno nacional lanzó una segunda intervención quedando suspendido

el Rector y los cuerpos directivos. La acción fue encomendada al médico

Telémaco Susini, que fue repudiado por los conservadores por lo que

nunca llegó a ocupar el cargo. El 14 de agosto un telegrama enviado por

la FUA le exigía al presidente, una pronta intervención a la

Universidad. El gobierno no obstante, no estaba dispuesto a nombrar

árbitro a alguien que estuviera embanderado con una de las partes.

En la madrugada del día siguiente los fieles que concurrieron a misa

hallaron derribada la estatua de bronce de un profesor de la época y

ferviente católico. Un cartel sobre ella proclamaba: “En Córdoba sobran ídolos”.

La Iglesia tomo esto como una declaración de guerra y la policía

elaboró un sumario cuya fojas apiladas llevaban a un metro de altura. Se

realizaron allanamientos buscando la soga usada para derribar la

estatua y se detuvieron dirigentes estudiantiles.

El domingo

18, una movilización de 1500 católicos fue saboteada por 800 estudiantes

que silbaron e insultaron. La manifestación convocada para el 26 por el

Comité Pro Córdoba Libre, conformada por ex estudiantes universitarios,

y la Federación Universitaria en rechazo a los católicos congregó a

15000 personas.

Al no haberse concretado la intervención para

los primeros días de septiembre, los estudiantes tomaron la iniciativa.

El 9 de septiembre a las ocho de la mañana, cuándo el portero se

disponía a salir, 83 estudiantes lo aprisionaron, le quitaron las llaves

y se atrincheraron en la Universidad. Sellaron los documentos

importantes, izaron la bandera de la FUA y enviaron un telegrama al

presidente informándole que la intervención ya se había llevado a cabo.

L. Ruiz Gómez fue nombrado Secretario General, y Barros, Bordabehere y

Valdez decanos de las facultades de Medicina, Ingeniería y Derecho,

respectivamente. Con respecto a las tareas docentes se tomaron exámenes

finales en los que hubo más de un aplazado con cero.

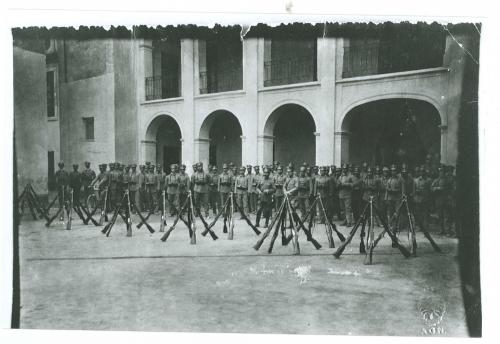

Por la

tarde llegó el Ejército a desalojar la casa de altos estudios.

Dispersaron a la gente que sitiaba la manzana y entraron por la fuerza.

Pero no encontraron resistencia: en un aula se hallaban los estudiantes

escuchando atentamente a Enrique Barros dictar un curso de Filosofía.

Inmediatamente fueron detenidos y sacados de la Universidad custodiados

por soldados armados. Los ocupantes recibieron el apoyo popular,

mientras las tropas fueron insultadas y agredidas. Los detenidos

quedaron alojados en el Cuartel del 4º Regimiento de Artillería.

Tropas del Ejército que reprimieron a los estudiantes el 9 de septiembre de 1918.

El mismo día un telegrama del gobierno anunciaba la llegada del

interventor. La intervención se hizo efectiva el miércoles 11 de

septiembre. Hubo una masiva renuncia de profesores y autoridades de la

Universidad. Cuándo los cargos estuvieron ocupados nuevamente, se

reanudaron las actividades el 11 de octubre. El 12 de octubre el

gobierno nacional firmó un decreto de reformas en donde concedía muchos

de los reclamos del movimiento estudiantil.

La Reforma

Universitaria de Córdoba se extendió rápidamente en las universidades de

Buenos Aires, La Plata y Tucumán. Posteriormente alcanzaría dimensiones

continentales ya que sirvió como modelo para las reformas que se dieron

tras los levantamientos estudiantiles en Chile, Perú y Cuba en la

década de 1920, y en México, Brasil y Paraguay en 1930.

En

otros ámbitos de la enseñanza el gobierno de Yrigoyen, influido por la

Reforma Universitaria, fundó 37 institutos secundarios, 12 escuelas de

artes y oficios, y 3126 escuelas primarias en diferentes provincias.

Los principales postulados de la Reforma Universitaria de Córdoba

fueron el co-gobierno con todos los sectores que conforman la comunidad

universitaria, la autonomía política, docente y administrativa de la

universidad, la elección democrática de todos los funcionarios

universitarios, la selección de docentes a través de concursos públicos

que aseguren la amplia libertad de acceso al magisterio, la periodicidad

de las cátedras, la realización de actividades de extensión hacia la

comunidad, la libertad de cátedra, la implantación de cátedras libres y

la oportunidad de impartir cátedras paralelas, y la supresión del

régimen de faltas con libre asistencia a las clases, entre otros.

Además planteaba que la reforma educativa debía ser solo un paso para

lograr la transformación de la sociedad. La Universidad debía dejar de

ser una “fábrica de títulos” desvinculada de los problemas sociales de

la época. Los reformistas de 1918 no temían “politizar la Universidad”,

como se dice en estas épocas. Para Deodoro Roca “el puro universitario es una monstruosidad”. No hay cuestión humana que no esté atravesada por la política, por ello hacían suya la máxima de Terencio, “nada de lo que es humano me es ajeno”.

La lucha antiimperialista y la unidad de los pueblos latinoamericanos

era otro reclamo del movimiento reformista que está presente desde el

título en el Manifiesto Liminar.

En 1920 se realizó en

México el Congreso Internacional de Estudiantes Universitarios en donde

se rindió homenaje a la Reforma Universitaria Argentina. Como dice en el

Manifiesto, el movimiento estudiantil de Córdoba nos enseñó que

es posible cambiar vergüenza por libertad y luchar por las libertades

que faltan.

Bibliografía:

- Abad de Santillán, Diego; (1963) Gran Enciclopedia Argentina, tomo VIII, Buenos Aires, EDIAR.

- Abad de Santillán, Diego; (1971) Historia Argentina, tomo IV, Buenos Aires, TEA Ediciones.

- Caras y Caretas, N° 1019, 13 de abril de 1918.

- Chiroleu, Adriana; (2000) “La Reforma Universitaria”, en: Falcón , Ricardo (dir.); Democracia, conflicto social y renovación de ideas , Buenos Aires, Sudamericana (Nueva Historia Argentina, tomo VI).

- Galfione, María Verónica; (2002) “Deodoro Roca y la Reforma Universitaria”, http://www.reformadel18.unc.edu.ar/privates/deodoro.pdf .

- Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria de 1918; (2003) Editorial de la Universidad Nacional de La Pampa.

- Oñativia, Fabio; (2017) “La Reforma Universitaria de 1918 en Argentina”, La Izquierda Diario, https://www.laizquierdadiario.com/La-Reforma-Universitaria-de-1918-en-Argentina , 15 de junio.

- Sanguinetti, Ricardo; (2004) “Reforma Universitaria”, en: Di Tella, Torcuato et. al.; Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas, Buenos Aires, Ariel.

- UNC; “La gesta estudiantil por la democratización de la enseñanza”, https://www.unc.edu.ar/sobre-la-unc/la-gesta-estudiantil-por-la-democratización-de-la-enseñanza .

- Valencia, Luciano Andrés; (2003) “Los que cambiaron vergüenza por libertad”, Caldenia, suplemento cultural del diario La Arena, Santa Rosa, 30 de noviembre.

No hay comentarios:

Publicar un comentario