Perú

Los resultados de las

elecciones congresales extraordinarias 2020, siguen generando muchas

preguntas, la sorpresa para el Perú oficial y los desorientados medios

de comunicación, no preveían un resultado donde el Frente Agrícola

Popular del Perú (FREPAP) y Unidos por el Perú (UPP), tengan tan

importante presencia dentro de un fragmentado Congreso para este periodo

2020-2021.

Los caminos sinuosos que traza el Perú no oficial, son desconocidos y marginales para esa realidad limacentrista,

y claro, las propuestas que se esbozan, suelen estar aún lejos de

abordar esa complejidad social, un reflejo más de nuestra débil

democracia.

Lo cierto es que esa fractura social la podemos

corroborar, si hacemos una breve revisión sobre las barreras que ha

enfrentado la participación política de los pueblos indígenas u

originarios en las elecciones 2020.

Barreras institucionales

El Convenio 169 de la OIT es para los pueblos indígenas uno de los

principales tratados internacionales que protege sus derechos

colectivos, ratificado por el Perú desde 1995 aún sigue siendo un reto

implementarlo. Por tanto, existe una vulneración constante y sistemática

a este tratado, que en un proceso electoral como analizado salta

rápidamente a la vista.

Perú fue una de los últimos países

adheridos al Convenio 169 en introducir una pregunta de identificación

étnica en los censos nacionales, en el 2017 por primera vez se elabora

la pregunta, a pesar de ser una pregunta racializada la que se

hizo, dio como resultado que el 25.6% de los peruanos y peruanas, cerca

de 6 millones de ciudadanos, se identifique como parte de un pueblo

indígena u originario. Es decir, hoy contamos con cifras disgregadas en

todas las regiones del país que no fueron utilizadas para el proceso

electoral.

En ese sentido, no se informó que regiones del país

cuenta con mayor cantidad de población indígena, no se preguntó a las y

los candidatos si pertenecían a uno de los 55 grupos indígenas o hablan

una de las 48 lenguas; menos aún se pudo conocer las propuestas de cada

candidato (1). Si bien no existe ninguna ley explicita que obligue a dar

esa información, si hay normas de gestión pública que buscan

transversalizar el enfoque intercultural.

El Jurado Nacional de

Elecciones- JNE, en el proceso electoral 2020 no visibilizo la

problemática indígena, simplemente lo redujo a enviar una nota de prensa

exhortando a los partidos políticos a asegurar la participación de los

pueblos indígenas (2) y un saludo en idioma indígena en un spot

publicitario.

Por su parte, el ente rector en materia de

derechos de pueblos indígenas, Ministerio de Cultura conjuntamente con

el JNE, organizaron un diálogo denominado “Una nueva política con igualdad”

(3) donde además participaron grupo LGTBI y otras minorías, ese fue el

único acto que informe y visibilice la problemática de los pueblos

indígenas.

En general hubo muy pocos espacios de discusión

sobre la agenda indígena, uno de ellos fue la organizada por la

Confederación Nacional Agraria-CNA (4) en donde se invitó a candidatos

de los veintiún partidos y solo asistieron cinco: Frente Amplio, Juntos

por el Perú, Perú Nación, RUNA y Perú Libre; dejando en evidencia el

poco interés por parte de la mayoría de partidos políticos en esta

temática.

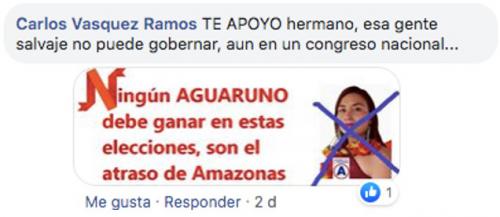

Barreras sociales: Discriminación y racismo

Como sabemos el Estado peruano no tiene ninguna norma que promueva que

ciudadanos indígenas sean candidatos para elecciones legislativas, los

partidos políticos tienen total discrecionalidad en incluirlos o no. Sin

embargo en los procesos electorales regionales y municipales desde el

2002 se incluyó una “cuota indígena” modificando la Ley 26864, Ley de

Elecciones Municipalidades, que obligaba incluir a ciudadanos indígenas

en las listas partidarias. En la práctica este mecanismo fue utilizado

residualmente para acumular las categorías de mujer indígena joven y

desnaturalizar el espíritu de la norma.

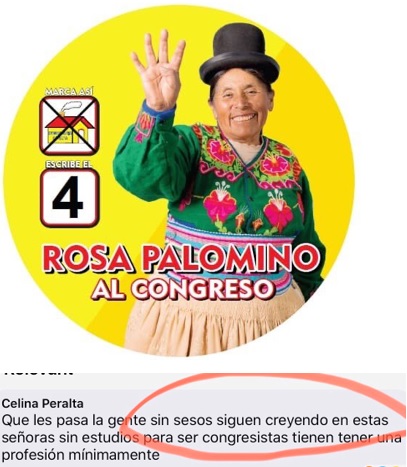

Es entonces que solo

podemos identificar a un candidato o candidata indígena si el partido

tiene en bien considerarlo, pero además no hay obligatoriedad para

registrar dicha información. En estas elecciones congresales fueron

principalmente partidos progresistas los que incluyeron en sus listas,

es el caso del Frente Amplio que llevó a Ketty Marcelo por Junín y Denis

Pashanase por Loreto, Juntos por el Perú a Gahela Cari por Lima, RUNA a

Isabel Lopez por Lima, Perú Libre a Jhirely Diaz Oliva por Lambayeque,

Democracia Directa a Rosa Palomino por Puno, además de dos partidos

conservadores como Vamos Perú que llevó a Teddy Sinacay por Junín y

Podemos Perú a Robert Guimaraes por Ucayali (5).

Como no se

tiene información sobre la identidad étnica de los candidatos es

complicado hacer el seguimiento, pero se ha podido identificar que

principalmente son las mujeres indígenas las que sufrieron diversos

ataques de racismo y discriminación, es el caso de la candidata Rosa

Palomino de la región de Puno, auto-identificada como aymara, de la

misma manera la candidata Ketty Marcelo, asháninca de la región Junín y

Gahela Cari, trans-indígena candidata por Lima, quien recibió diversos

ataques racistas y transfóbicos.

A esta problemática

durante el proceso electoral, hay que sumarle la reacción eminentemente

racista y discriminatoria ante los resultados del partido político

FREPAP, que lograra colocar 16 representantes en el Congreso y cuyos

virtuales congresistas si bien no se autoidentifican como miembros de

pueblos indígenas, su ideario político, tiene referencias a ser un

partido tawantisuyano.

Lo cierto es que sigue siendo la

identificación étnica en el Perú una problemática de la cual no se

quiere tratar abiertamente como una cuestión Estatal, lo que lleva a no

poder abordar de manera clara y definida los ataques racistas, a esa

situación hay que agregarle que los medios de comunicación abierta

suelen reproducen y trasmitir impunemente el racismo y discriminación

hacia los pueblos indígenas.

Barreras normativas

La implementación de la norma de cuotas indígenas en la lista de

partidos políticos, ha sido un fracaso, es por tanto una urgencia que el

actual Congreso retome el debate de las reformas políticas necesarias

para llegar al 2021 con un marco jurídico que promuevan la participación

directa de los pueblos indígenas en el Congreso.

Recordemos

que la Comisión Tuesta, elaboró 12 proyectos de reforma, uno de ellos

abordaba de manera tímida y desproporcional la participación política,

proponiendo la introducción de un distrito electoral indígena y

asignándole un escaño. Ante ello las organizaciones indígenas

aprovecharon la oportunidad para presentaron el proyecto de ley N°

4542/2018-PE[6], introduciendo cambios sustanciales, donde en base a los

resultados del censo nacional del 2017 se aplicase la proporcionalidad

en la representación política otorgándoles 32 escaños reservados para

los pueblos indígenas.

Además la manera de elegir a los

representantes indígenas respetase los usos y costumbres en de pueblos

indígenas, puesto que el mecanismo de partidos políticos no es el

idóneo. El proyecto de ley actualmente está en la Comisión de

Constitución y tiene que ser discutido cuando se instale el nuevo

Congreso.

Es urgente una reforma política que ponga sobre la

mesa la problemática que significa tener excluidos a las comunidades y

pueblos indígenas de las decisiones del actual Estado, al no otorgar

ninguna cuota de poder político a pueblos y comunidades poseedores y

propietarias de más del 40% del territorio nacional y que cada mes

constituyen más del 70% de conflictos sociales que reporta la Defensoría

del Pueblo.

Hay por tanto una situación de asimetría de poder

en la actual organización política, que no visibiliza el control

verdadero de los territorios indígenas y que una vez instalado el

conflicto obliga al Estado a enfrentarlo con violencia en lugar de

canalizar parte de las demandas por vía democrática y que mejor que

hacerla de manera directa, a través de la participación política de los

pueblos indígenas.

Notas:

(1) La CNA a través de un trabajo interno elaboró una agenda

legislativa de pueblos indígenas que el actual Congreso podría abordar: https://www.cna.org.

(2) Nota de prensa de JNE: https://portal.jne.gob.

(3) Nota de Prensa MINCUL: https://www.gob.pe/

(4) Nota de prensa CNA: https://www.cna.org.pe/

(5) Indígenas al Congreso: https://www.

(6) Proyecto de ley 4542/2018-PE: http://www.

Luis Hallazi Méndez es abogado y politólogo, docente universitario e investigador del Instituto del Bien Común

No hay comentarios:

Publicar un comentario